1992年3月由国家批准建设,与现代生物科学技术在中国的发展基本同步。分别于1996年、2001年、2006年、2011年(免评)、2016年连续5次(覆盖所有运行年份)被评为优秀国家重点实验室,是唯一获此殊荣的农业科研类国家重点实验室,也是依托高校所建生命科学类唯一获此殊荣的国家重点实验室。在科技部举办的国家重点实验室计划20周年表彰中,我室获三头“金牛”奖励。

实验室针对国家农业发展重大需求,近30年来围绕作物遗传改良这一总体目标,已形成上中下游一体、“顶天立地”的鲜明研究特色,已成为我国乃至全球农业生命科学领域具有重要影响的科学研究、人才培养、学术交流的基地之一。

发起、牵头国家重大、重点任务能力强:

近5年来主持了包括“973计划”、“863计划”、国家科技重大专项和国家自然科学基金等国家任务近200项,累计到账科研经费约4.5亿元。发起并牵头全国几十家单位参加的重大、重点项目8项。

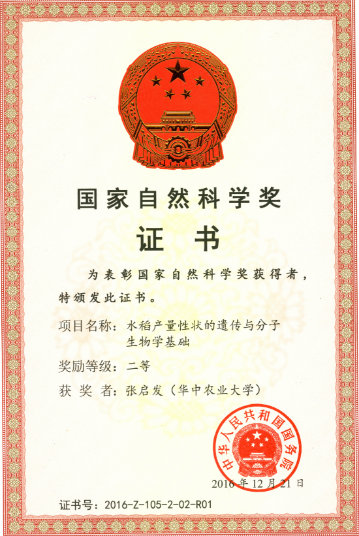

由我室牵头,联合北京、上海等全国数十家单位合作,经过近十五年的发展,我国水稻功能组研究整体水平已处于国际领先地位。建立完善的水稻、玉米、棉花、油菜等功能基因组学研究平台,分离克隆一批重要性状的功能基因,构建分子调控网络,为作物高产、优质、多抗品种的培育积累了基因资源。克隆一批产量、品质、抗旱、营养高效、抗病以及生长发育等具有自主知识产权的重要性状基因和调控因子,是国内外克隆作物功能基因最多的单位之一。获得国家自然科学二等奖2项,包括湖北省第一个国家自然科学奖,也是农业领域第一个国家自然科学奖。发表了我校第一篇Science、Nature论文。

立足农业实际需求,解决瓶颈科学问题,推动产业发展服务社会。

发现的波里马细胞质雄性不育系(Pol CMS)被认为“是国际上第一个有实用价值的油菜雄性不育类型”,在国内外油菜育种界被广泛研究利用,全国目前三系油菜杂交种超过50%都是Pol CMS及其衍生系杂种,我室育成的油菜品种占国内市场10%以上。获得国家科技进步一等奖1项,为我校唯一。此外近年来还获得国家技术发明二等奖、科技进步二等奖等12项。牵头提出“绿色超级稻”理论并牵头多家单位开展绿色超级稻的系统研究和应用示范,正在引领作物育种目标和育种方式的变化;育成的水稻、玉米、棉花、油菜等品种年推广面积约1500万亩,每年创造社会经济效益约10亿元,保障了国家粮食安全,促进民生改善。

建立了一支结构合理、创新强劲的高水平科研队伍:

实验室现有固定人员77人,其中研究人员69人,技术人员6人,专职管理人员2人。固定研究人员中,教授(研究员)66人,副教授4人。另聘请技术人员1名负责平台技术支撑。有中国科学院院士1人,中国工程院院士1人,美国科学院外籍院士1人,发展中国家科学院院士2人;长江学者奖励计划特聘教授5人、青年长江学者4人;国家杰出青年科学基金获得者6人,优秀青年科学基金获得者8人;入选国家海外高层次人才引进计划特聘专家2人、青年人才6人;入选国家高层次人才特殊支持计划百千万工程领军人才1人、科技创新领军人才8人、青年拨尖人才4人;国家有突出贡献的专家5人;农业部创新人才计划8人;国家百千万人才5人;教育部新世纪人才18人;湖北省青年杰出人才12人。有2个国家自然科学基金创新研究团队、1个科技部重点领域创新团队、2个教育部创新基金研究团队、8个农业部创新团队、6个湖北省创新研究团队,在团结协作、集体攻关方面取得了长足的发展,进一步增强了科研队伍的凝聚力。实验室常年在读研究生900余人,在站博士后30余人,客座研究人员及兼职人员20余人。

国内外学术交流频繁:

实验室依托3个“111”项目,与美国、英国、法国等国家的知名学术机构建立了3个联合实验室(合作中心),在人才培养、人员交流、科研合作等方面进行深入的实质性合作;近5年来先后举办22次不同类型的国际/双边学术会议,15次全国学术会议。学术交流频繁,每年邀请来讲学的国内外专家40余人,我室人员出访30余人次。同时,我室积极创新对外开放共享模式,分别在黑龙江、河北、云南、新疆、甘肃等建立了5个开放合作基地。

实验室配备有50万元以上的仪器设备50台套,建有包括温室、网室、种子贮藏室、抗旱大棚、盆栽场、光照培养室以及标准化科研试验田等成套的农作物遗传改良研究田间基础设施,能满足实验室分子生物学及农作物育种研究的需要,形成了学-研-产配套、上-中-下游一体的格局和技术支撑体系,并以设立开放课题和合作课题研究的方式向国内外开放与共享。